【中國青年報】向西挺進3000公里 在沙漠戈壁辦起一所大學

發布時間:2025-11-17 | 來源:中國青年報 | 瀏覽量:

在中國石油大學(北京)克拉瑪依校區,樹立著習近平總書記回信組成的介紹展板,記錄了中石大人難忘的“高光時刻”,更串聯起一批批校區建設者砥礪奮斗的十年“創業史”。

時間回撥到十年前。2015年10月21日,教育部為推動高等教育結構布局調整,批復同意中國石油大學(北京)在克拉瑪依建設校區。當時,如何在距離北京3000公里之外的沙漠戈壁建起一所大學,對所有人來說都是一條充滿未知的道路。

十年間,無數師生因“到祖國最需要的地方去”的感召來到這里、留在這里、愛上這里,在戈壁之上,矗立起西部高等工程教育的一張嶄新名片。

《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出“一體推進教育科技人才發展”,“圍繞科技創新、產業發展和國家戰略需求協同育人,優化高校布局、分類推進改革、統籌學科設置”。

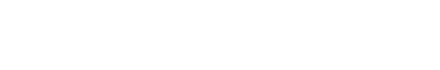

中國石油大學(北京)校長、黨委副書記金衍表示:“十年前,學校舉全校之力,跨越3000公里在新疆建設克拉瑪依校區,最重要的使命就是急國家之所急,自覺肩負起破解優質教育不均衡問題的政治任務。克拉瑪依校區十年辦學成效已成為‘優化高校布局’的生動注腳。”

十年扎根,在西部建起一所優質的高等學府

作為新中國第一所石油高等學府,中國石油大學因油而生、因油而興、因油而強、與油共進,中石大人參加了新中國所有的石油會戰和所有大型油氣田的發現、開發、建設,始終堅守“我為祖國獻石油”的初心和服務國家重大戰略需求的使命,與國家能源工業的發展同頻共振。

“建功西部”“與油共進”的傳承早已根植于中石大人的血脈之中。中國石油大學(北京)黨政辦公室主任能源介紹:“1955年發現了新中國第一個大油田——克拉瑪依油田。當時,剛剛建校兩年的中石大學生們都爭著報名去西部為國家建設大油田。”

能源也見證了克拉瑪依校區的建設和發展。2010年,走過校本部軍都山下9年的求學之路,能源取得了構造地質學專業博士學位,但他放棄留京工作的機會,主動要求赴南疆塔里木盆地進行油氣勘探工作,一干就是7年。

2017年,克拉瑪依校區剛建校不久,依然面臨重重挑戰。有老師坦言:“當時克拉瑪依校區剛建立,我們去各地招生,在介紹學校、專業之前,需要先介紹克拉瑪依。”能源認為:“雖然這對國家需求、新疆發展、學生成長都是件好事,但去西部辦學,還是需要勇氣和魄力的。”

“師資不足”是當時克拉瑪依校區面臨的主要問題。能源得知后,主動申請來克拉瑪依校區工作,“我既有油田一線的工作經驗,知道油田要解決的問題,也了解高校在理論研究方面的優勢,知道如何搭建高校與企業的橋梁,共同解決實際生產問題。”于是,他成為中國石油大學(北京)克拉瑪依校區石油學院地質系的一名教師,并承擔起地質學學科建設的任務。

回想起在克拉瑪依校區近8年的奮斗時光,能源覺得雖辛苦但干勁兒十足。“為了加快培養‘高層次、應用型、國際化’人才,為學生們打造一流的學習及實訓條件,我們要做的就是盡快建立起配套的教學體系和實習基地。”于是,在課堂教學工作之外,能源和同事們用3個月時間跑遍了準噶爾盆地周邊的地質露頭(指巖石、礦脈及礦床出露地表的部分——記者注),行程上萬公里,最終在天山腳下建起了綜合地質實習基地。

道阻且長,行之將至。中國石油大學(北京)黨委書記王同奇認為:“西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重,西部的發展也呼喚這樣一所高水平的大學。”在克拉瑪依建設校區,就是要將優質高等教育資源直接輸送到邊疆一線,為西部經濟社會發展提供最堅實的人才和科技支撐。與此同時,克拉瑪依特殊的能源資源稟賦,為學校培養工程專門人才提供了廣闊的“實踐場”,也為學校高質量發展提供了新的“增長極”。

十年扎根,中國石油大學(北京)克拉瑪依校區交出了一份亮眼的“成績單”:

本科招生規模由每年510人增加至2820人,招生省份也由最初的16個增至31個,2025年在校本科生、研究生總數近1.1萬人,成為新疆高等教育的重要增長極;

累計培養六屆畢業生5766人,簽約就業畢業生中超六成赴西部地區就業,留在新疆就業的有1341人。留疆畢業生中疆外生源占比達84.7%;

本科招生專業由6個增至26個,涵蓋理學、工學、經濟學、管理學、文學、法學6個學科門類,成立數智油氣現代產業學院,對資源勘查工程、石油工程、化學工程與工藝、油氣儲運工程等4個國家級一流本科專業進行數字化、智能化與綠色化改造;

19所教育部直屬高校對口支援,“高校銀齡教師支援西部計劃”切實落地,形成“部-省-市-企-校”合作共建的西部辦學經驗,專任教師也由最初的47人增長至523人,其中擁有高級職稱和博士學位者占比超54%。

19+1,“師者自身就是引領”

中國石油大學(北京)副校長,克拉瑪依校區黨委書記、校長李軍表示,“建設克拉瑪依校區,首先要解決人的問題,要有一支優秀的教師隊伍,才能吸引來、培養好、留得住人才。”對此,中國石油大學(北京)克拉瑪依校區創新“派引援育”師資建設模式,構建本部派遣、校區招聘、對口援建、銀齡計劃、企業兼職教師等相結合的多元化師資配置模式。

能源認為:“‘到祖國最需要的地方去’是一種精神追求,這些來到新疆的教師們,其自身行為就是一種最好的引領,是最生動的思政素材。”十年間,一批批銀齡教師、對口援疆教師、校本部選派教師等,在西部新疆構筑起一支優秀的師資隊伍。

2020年3月,教育部正式啟動“高校銀齡教師支援西部計劃”,克拉瑪依校區成為全國首批3所試點高校之一。

這一年,電子科技大學數學科學學院教授蒲和平得知該計劃啟動,第一時間就報了名,懷揣“西部教育資源缺乏,我應該到那里去”的信念奔赴中國石油大學(北京)克拉瑪依校區。

5年間,蒲和平3次續聘,堅守講臺。在課堂上,他將枯燥的數學公式與生活相連,主講的“高等數學”“線性代數”,常常“一座難求”;2023年,他開設“數學競賽”選修課,周末授課,盡管腰椎間盤突出,但從未缺席;他還悉心指導青年教師,用自己40余年的從教經驗為西部教育注入動能。

2024年,已經87歲的中國科學院院士、中國石油大學(北京)教授王鐵冠決定去克拉瑪依校區,成為一名“銀齡教師”。

“我對西部油氣地質事業的發展充滿了感情,曾多次向國家提出建議,要持續加大我國西部疊合盆地超深層油氣勘探、開發工作及基礎地質的研究工作力度,希望能為新疆石油工業的發展作出實實在在的貢獻。”王鐵冠說。

皓首窮經,仍申青云之志。在克拉瑪依校區,“銀齡教師”、對口支援教師實現自己多年來“援疆夢”“支教夢”的故事數不勝數。據不完全統計,已有來自62所高校的230位“銀齡教師”先后投身克拉瑪依校區建設。

2023年,朱文鵬作為對外經濟貿易大學博士后參與對口支援工作,來到克拉瑪依校區。完成援建任務后,他毅然選擇留任,并把妻子、孩子也帶來了新疆。在他看來,青年應該有一些值得奮斗的事情。“在新疆,我們努力方向跟國家需求正好能匹配在一起。這是一件很幸運的事情。”

“一代人有一代人的使命,那么我們這一代人的使命是什么?”剛來克拉瑪依校區的一節培訓課上,朱文鵬就在心中埋下了這顆“自我叩問”的種子。

他提到“蟲媒信使”的概念,“花粉授粉時,靠蟲子來傳遞花粉,被稱為‘蟲媒’。每年我們都有大量的學生選擇留在新疆,也有部分學生選擇回到內地就業。這些回去的學生依然為新疆建設作出自己的貢獻,因為他們把自己在新疆的真實感受帶到祖國各地,他們就是新疆的‘蟲媒信使’”。他堅信:未來新疆一定是一片青年干事創業的“熱土”和幸福生活的“增長極”。

鍛造“留得住、干得好”的生力軍

在設立之初,中國石油大學(北京)就構建校本部與克拉瑪依校區“一體兩翼、協同發展”的戰略格局,明確克拉瑪依校區“立足新疆、面向西部、服務全國、輻射中亞”的辦學定位,致力于為新疆和能源行業發展培養“留得住、干得好”的高素質工程人才。

貼近產業一線、服務產業發展需求是克拉瑪依校區辦學的一大優勢,其實踐教學體系更是努力構建兩個“四年不斷線”:實踐教學四年不斷線和企業高級技術人員參與人才培養四年不斷線。

與之相匹配的,則是一連串的“硬核”支撐:7000余畝的校園內建有24棟覆蓋石油石化全產業鏈的實訓廠房,校外還有39個與工程實際相銜接的高質量實踐平臺,與14家重點企業和1個國家級高新技術產業園區共建數智油氣現代產業學院,累計聘用353名企業專家深度參與人才培養……

克拉瑪依校區副校長邢曉凱表示,依靠克拉瑪依地區石油石化產業鏈密集優勢,克拉瑪依校區打造了“產教深融-實景筑基-賽研進階”工程實踐和創新能力培養新路徑。“讓中石大的學生可以‘出學校’就‘進油田一線’‘進科研前線’。”邢曉凱說。

2020年7月,在即將奔赴新疆基層工作之際,克拉瑪依校區首屆118名畢業生收到了習近平總書記的回信。總書記在回信中肯定他們到新疆基層工作的選擇,鼓勵他們“努力成為可堪大用、能擔重任的西部建設者”。

資源勘查工程專業2020屆畢業生劉崟琥就是其中一員。正式投入工作時,他才真正接觸到這份工作的辛苦之處,“我們去山區鉆井,經常沒有信號,還得爬山坡才能打電話”。

西部鉆探120001鉆井隊原黨支部書記王紅杰扛起“深地鉆探第一軍”旗幟的“勞模”事跡一直鼓舞著劉崟琥,“我們現在的條件比老一輩可是好多了。”畢業5年后,劉崟琥已是中國石油西部鉆探工程有限公司克拉瑪依鉆井公司的一名鉆井隊隊長,管理著一支40多人、平均年齡比自己大近10歲的隊伍,他的團隊多次在公司各類勞動競賽中名列前茅。

石油工程專業的何柏言也是其中一員。從采油一線到科研崗位,何柏言用實際行動回應總書記對他們的期許。在2021年全國高校畢業生基層就業主題座談會上發言時,何柏言這樣陳述自己的選擇:“只有貼近草皮,才能看清草根,真正找到自己想要扎根的土地。”

這也是克拉瑪依校區極力打造的“具有新疆情、石油味的‘大思政’育人格局”。而支撐這一格局的,就是該校區黨委副書記徐長亮所提及的“以石油精神、兵團精神、胡楊精神、工匠精神、志愿服務精神為核心的‘五種精神’文化育人體系”。

“當前,學校將按照黨的二十屆四中全會精神部署,在服務國家重大戰略中找準未來發展定位,大力推進克拉瑪依校區優質本科擴容和擴大研究生規模,深化產學合作的高等工程教育體系建設,進一步把克拉瑪依校區建設成為推動優質教育資源向新疆集聚的重要支點,培養更多‘可堪大用、能擔重任的西部建設者’。”金衍說。

正如克拉瑪依校區校園里矗立著的“到祖國最需要的地方去”標語,一代代中石大人將此深埋心底,用實際行動踐行著這句話,散如星火,在新疆這片廣袤的熱土上,揮灑自己的青春汗水。

詳情見鏈接:https://news.cyol.com/gb/articles/2025-11/17/content_3nyV8pcz90.html

(編輯 王以靜)