中石大最新研究成果揭示了世界上最長的海底線性山脈的形成機理

發布時間:2024-12-24 | 來源:地球科學學院 | 瀏覽量:

近日,中石大地球科學學院副教授江強與澳大利亞科廷大學等單位研究人員在Nature Communications 上發表論文,揭示了世界上最長的海底線性山脈的形成機理及其深部地幔過程。

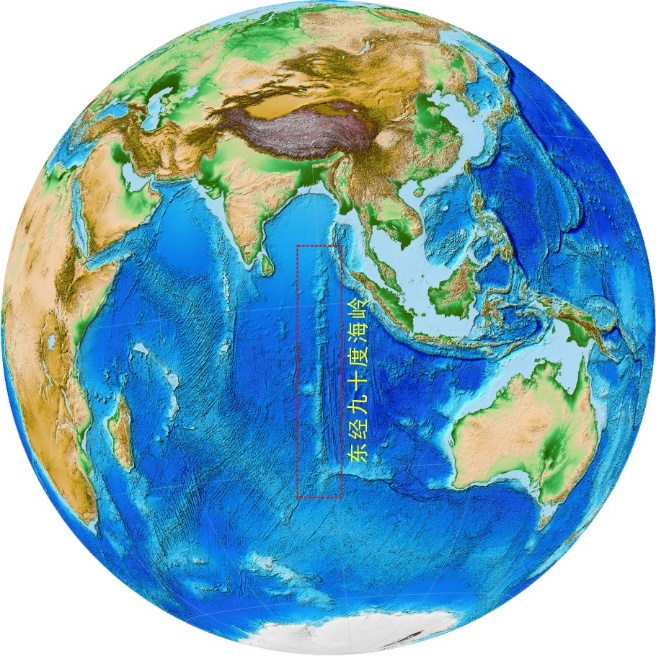

位于印度洋海底的東經九十度海嶺是一條沿東經90°線分布的、長度超過5000公里的巨型海底山脈。關于該海底山脈的形成,一般認為是印度板塊在向北漂移過程中、與歐亞大陸碰撞前,位于板塊下方、位置相對于地球固定的凱爾蓋朗地幔“熱點”活動造成的。然而,近年來越來越多關于太平洋地幔熱點的研究表明,熱點在地質歷史時期的位置并非一直固定,可能存在一定的運動歷史。位于印度洋的地幔熱點位置是否固定?東經九十度海嶺是否是位置固定的熱點活動在北漂的印度洋板塊上方遺留的產物?這些問題引起了科學家們的極大關注和研究興趣。

針對以上問題,由江強副教授和澳大利亞科廷大學、瑞典烏普薩拉大學、澳大利亞昆士蘭大學以及美國休斯頓大學的科學家組成的研究團隊利用高精度的40Ar/39Ar定年技術,系統測試了自1972年以來多個大洋科考航次從東經九十度海嶺所采集的玄武巖樣品的精確年齡。新的數據表明,形成東經九十度海嶺的火山活動并非如之前認為的那樣以均勻的速率由北向南遷徙,而是經歷了至少4個階段的速率變化。結合板塊運動重建、地球物理和地球化學等數據,該研究提出東經九十度海嶺在形成過程中,凱爾蓋朗熱點經歷過至少四次往南和往北方向的運動,這種頻繁而快速的運動可能跟起源于地幔深部的地幔柱與大洋擴張脊多階段的相互作用有關。這些結果表明,地幔柱—洋中脊相互作用等淺部的地幔對流過程可能在地幔柱和熱點運動中扮演了重要的角色。

此項研究成果對認識地幔柱和熱點的運動機制、地球多圈層相互作用具有重要意義。

(編輯 華南)