智慧能源系統與工程實驗室

一、團隊成員介紹

林伯韜,中國石油大學(北京)人工智能學院院長、教授。本科、碩士畢業于中山大學,博士畢業于美國俄克拉荷馬大學。兼任中國石化勘探開發數智技術重點實驗室學術委員會委員、中國世界石油理事會國家委員會青年專委會副主任委員、美國巖石力學學會人工智能與數據科學分委會委員、國際石油工程師協會(SPE)中國北方分會董事、中國巖石力學與工程學會人工智能技術實用化專委會常務委員、IEEE會員。目前的研究方向為智能石油工程與工業數字孿生;承擔“十三五”重大專項子課題、國家自然科學基金等科研項目及“深海一號”智能氣田建設等信息化項目十余項,獲省部級獎項6項,發表論文106篇,授權發明專利31項,軟件著作權5項。

孟翰,中國石油大學(北京)人工智能學院特任崗位副教授,本科碩士就讀中國石油大學(北京)石油工程專業,博士公派至諾丁漢大學就讀計算機科學博士學位,博士期間研究方向為可解釋人工智能。目前研究聚焦于可解釋人工智能在能源領域的應用。發表SCI論文10余篇,擔任Intelligent Geoengineering青年編委,IEEE Transaction on Artificial Intelligence, Neurocomputing, Geoscience and engineering, SPE Journal 等國際知名期刊審稿人。目前的研究興趣包括可解釋人工智能,生成式模型,智能石油工程等。

韓潤奇,中國石油大學(北京)人工智能學院特任崗位副教授。博士畢業于清華大學精密儀器系儀器科學與技術專業。曾于加州大學伯克利分校物理系聯合培養,作為負責人先后完成中國空間站夢天艙某單機、某通信衛星平臺某單機、探月四期嫦娥七號某單機等多型產品研制。發表期刊論文10余篇,授權發明專利6項,申請發明專利5項,主持航天科技集團青年創新基金1項,作為項目骨干參與省部級縱向項目3項,并獲省部級一等獎1項。

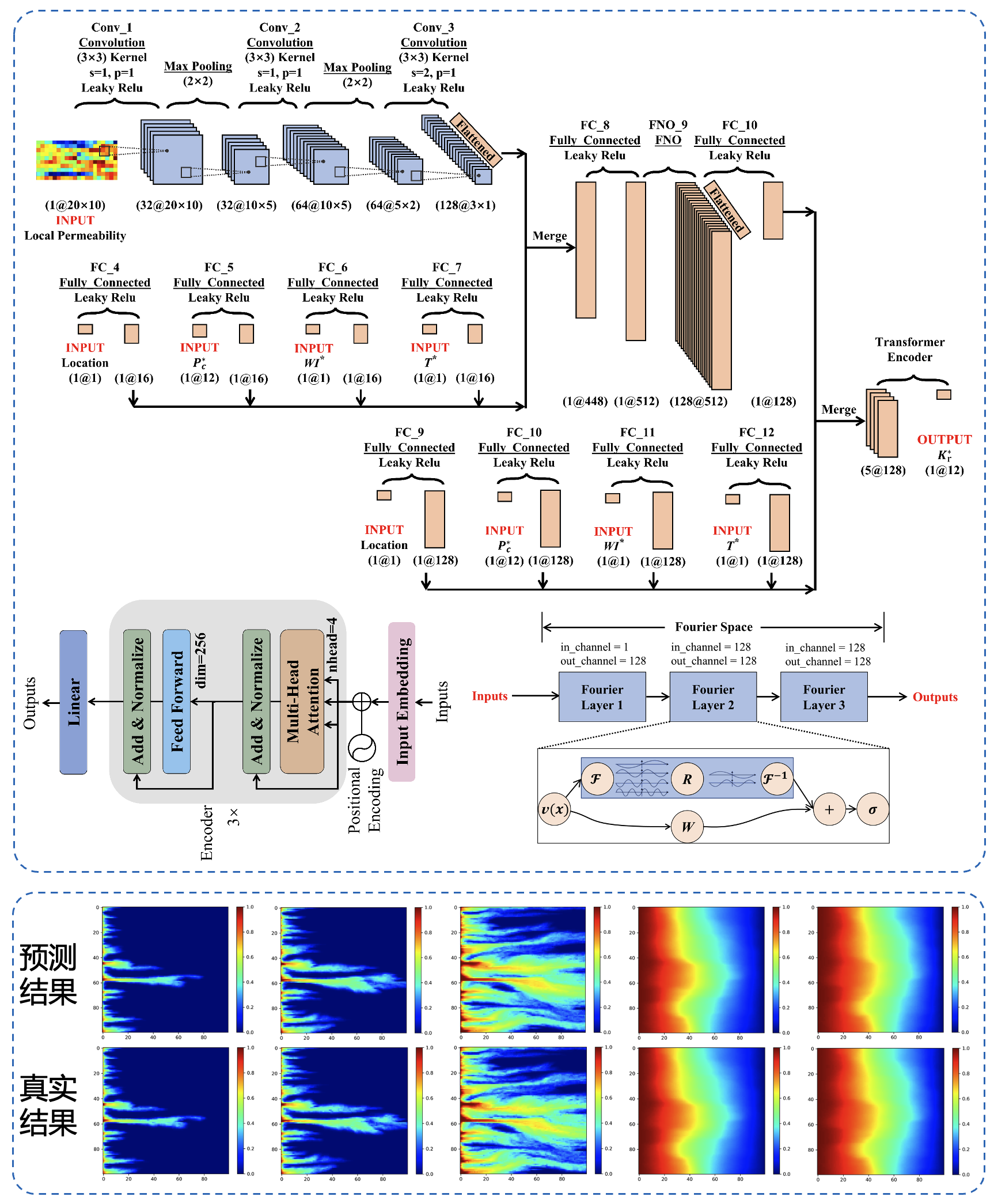

王彥集,中國石油大學(北京)人工智能學院博士后。中國石油大學(華東)與美國斯坦福大學聯合培養博士。主要研究方向為智能油氣田開發,油藏模型的多尺度及跨尺度方法。開發了基于深度學習的油藏模型尺度升級方法,實現了速度小于1秒的實時預測,精度相比商業軟件提升高達50%,并應用于斯坦福大學的碳封存項目中。在國內外權威期刊發表學術論文10余篇,授權國家發明專利10項。作為項目骨干參與國家自然科學基金項目3項、省部級項目1項。

二、科研方向

1.工業數字孿生:通過在虛擬空間中創建物理實體的數字化模型,實現對實體全生命周期的監控、仿真和優化,提供實時智能且可視化的方案設計和工程決策,幫助工程師更高效制定開發策略,實現降本增效。

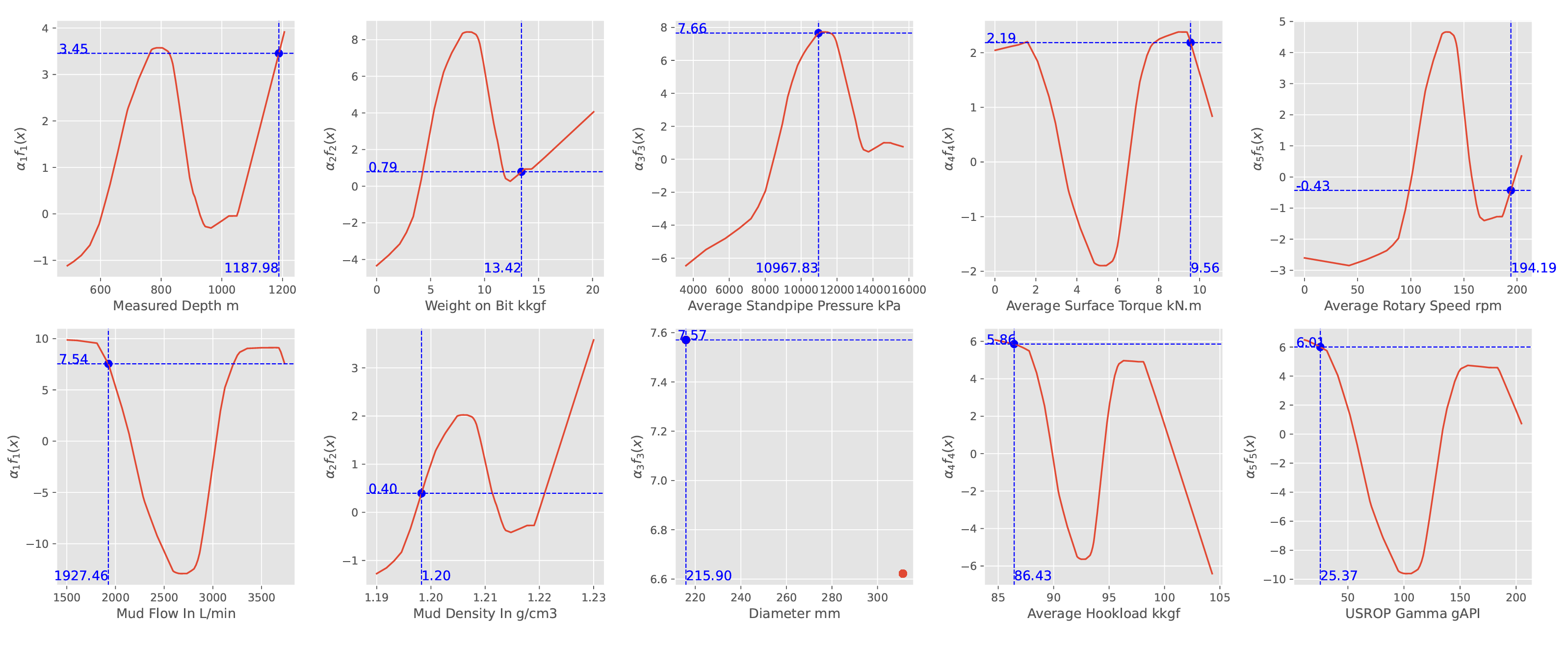

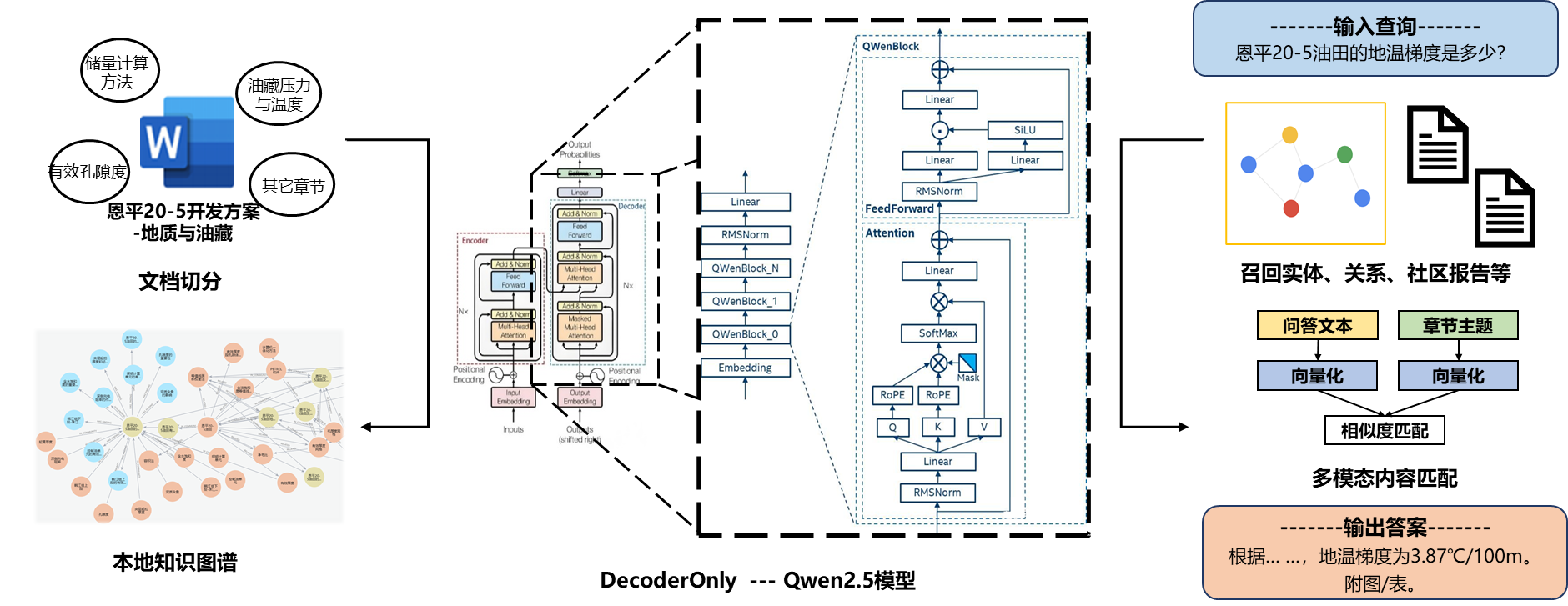

2.可解釋人工智能:解決AI模型的“黑箱”問題,提供透明化的預測和優化方案,助力油藏預測、開發優化和參數調優等關鍵任務,更好地支撐工程師決策。

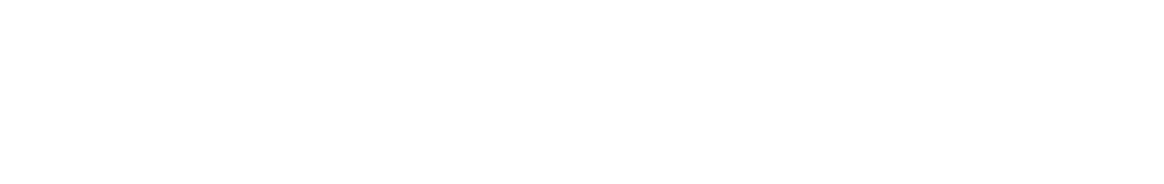

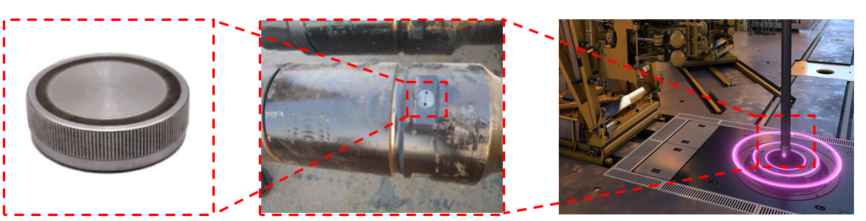

3.油氣智能微系統:包括基于原子與光相互作用的井下時頻與磁場精密測量技術應用,基于微納制造技術(MEMS)的深地高溫高壓傳感器件與系統研究。

4.智能石油裝備與控制系統:包括基于聲場、光場、電磁場的智能鉆井傳感通信裝備開發與控制系統應用,基于多源感知與人工智能的氣井生產調控系統。

5.智能油藏數值模擬:結合人工智能與數值模擬技術,提升復雜油藏模擬的精度與效率,實現智能化自動歷史擬合和井網布局優化,為油藏開發提供高效解決方案。

數據中心冷卻系統的健康與能源管理數字孿生系統

智能地質力學分析軟件

智能鉆具全生命周期管理系統

油氣智能微系統

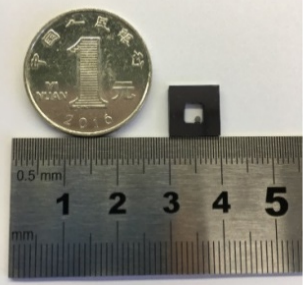

三維水力裂縫網絡重建

基于廣義加型模型的可解釋鉆速預測模型

面向勘探開發領域的智能問答系統

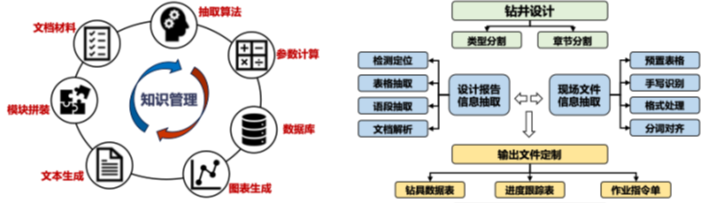

鉆井智能知識管理系統

智能氣田氣藏-井筒-管網一體化生產優化決策系統

油藏智能代理模型

三、科研項目

1.國家自然科學基金面上項目:礫巖儲層礫石-交界面-基質合壓水力裂縫非平面擴展機制研究 (2023-2026);

2.橫向合作課題:氣藏-井筒-管網與優化決策系統建設(2023-2024);

3.橫向合作課題:鉆速及鉆頭磨損狀態預測研究服務(2024);

4.橫向合作課題:地質工程一體化及工程多維數據先導性研究(2022);

5.橫向合作課題:巖心進筒長度測量模塊研制(2024-2025)。