航天器結構健康監測技術研究進展

論文題目:航天器結構健康監測技術研究進展

錄用期刊/會議:遙測遙控(中文核心期刊)

作者列表:

1) 韓潤奇 中國石油大學(北京)人工智能學院 自動化系 教師

2) 劉偉松 中國石油大學(北京)石油工程學院 油氣井工程系 博24級

3) 陳茂銀 中國石油大學(北京)人工智能學院 自動化系 教師

4) 馬 波 華中科技大學 機械科學與工程學院 教師

5) 王 波 北京空間飛行器總體設計部 高級工程師

摘要:

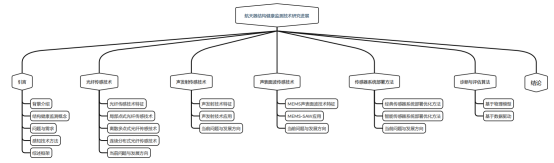

隨著空間碎片數量的逐年增加,以及航天器任務復雜度與極端環境適應性要求的不斷提高,航天器結構的運行狀況、損傷診斷、壽命預測與可靠安全性評估,顯得尤為重要。航天器結構健康監測技術作為有效手段,通過布置于結構中的傳感系統,獲取結構特征信息并經算法處理,分析評估結構狀態,從而確保航天器各階段的安全穩定運行。本文聚焦于航天器結構健康監測的關鍵技術,首先從信息獲取的傳感端,綜述了光纖傳感、聲發射傳感、聲表面波傳感的技術特征、應用現狀、當前問題與發展方向,隨后介紹了傳感系統部署方法與信息處理的診斷評估算法研究進展,最后總結展望了航天器結構健康監測技術的發展趨勢與主要挑戰。

背景與動機:

結構健康監測技術(Structural Health Monitoring,SHM)最早由美國提出相應概念,在1998年由美國國家航空航天局在航天飛機項目中,首次實現了低溫油箱狀態的監測管理,并隨后迅速推廣開來,在戰斗機機翼與引擎結構損傷監測等多場景中得到了應用。結構健康監測技術是將傳感系統布置于結構中,收集整體形變、局部應力應變、剛度模態、強度載荷、溫度壓力等依附于或作用于結構的狀態信息,并根據數據信號特征,采用信號處理與人工智能等方法,反演評估結構運行狀況、損傷診斷、壽命預測、可靠安全等“健康”特性,從而建立合適的維護策略。在航天器的研制階段,健康監測技術可精準評估樣件的損傷程度與復用可行性,降低研制成本;在總裝階段,長時封閉儲存狀態下的結構健康監測,為航天器發射的科學決策提供了數據支持;在空間運行階段,真空、輻照、熱交變、微重力的軌道環境,以及月塵、沖擊、寬溫域的月面環境,對于難以維修的航天器所產生的損傷與壽命影響,迫切需要健康監測技術提供的可靠狀態信息。

主要內容:

本文綜述了近年來航天器結構健康監測領域,在光纖傳感、聲發射傳感、聲表面波傳感等感知技術方面的研究進展,以及提高感知效能的傳感系統部署方法和診斷評估算法的研究現狀,針對各技術類型的技術特征、應用案例、當前問題與未來展望進行了詳細論述,結合人工智能領域的新興浪潮,比較了經典與智能傳感系統部署優化方法,分析了物理模型和數據驅動的兩類診斷評估算法,為未來航天器結構健康監測技術發展提供借鑒。

圖1 航天器結構健康監測技術研究進展組織結構圖

挑戰與展望:

現有的航天器結構健康監測技術已經在空間站等在軌型號得到了驗證應用,但仍然以實驗室與地面測試應用為主。未來,隨著先進材料、微機電系統與人工智能等前沿技術的不斷發展,航天器結構健康監測技術將面向極端惡劣高溫高壓環境適應性、高功能密度微型化集成、多源多模態多物理場融合感知、智能反演與精準評估等方向,開展深入研究。建立多模態融合診斷體系,集成光纖傳感、聲發射傳感、聲表面波傳感等多技術手段,利用光纖傳感器獲取低頻應變變化,通過聲發射捕捉高頻瞬態事件特征,建立多尺度損傷關聯模型,實現多物理場信號的協同分析與交叉驗證;基于神經網絡算法處理時空分布數據,通過天地協同標定系統構建虛實結合的數字孿生反演平臺,開發具有自主進化能力的智能診斷系統,實現對未知損傷模式的快速識別與精準定位。

結論:

本文綜述了航天器結構健康監測的原理方法、研究進展以及應用情況,先從以技術類型的角度出發,介紹了光纖傳感監測技術、聲發射傳感監測技術、聲表面波傳感監測技術的原理特征、應用現狀、當前問題與發展方向,并細分到局部單點式、離散多點式與連續分布式光纖的不同光纖傳感方式,以及基于微機電系統的MEMS聲表面波多參數傳感方式。隨后,從傳感系統部署維度,綜述了智能傳感系統部署優化方法研究現狀、當前問題與發展方向,以實現更少數量、更精位置、更高效能、更準評價的健康監測。進一步基于傳感信息,圍繞物理模型與數據驅動的兩類方法的原理與應用,綜述了診斷與評估算法的研究進展,展望了發展趨勢。

本文通過詳細介紹航天器結構健康監測技術的研究現狀與發展展望,旨在引起工業界與學術界的重視,推動該技術從實驗室原理驗證樣機向工程實踐的轉化應用,促進我國航天器結構健康監測技術的進一步發展。

作者簡介:

韓潤奇,人工智能學院特任崗位副教授,主要從事智能感知微系統、智能鉆井與控制、油氣人工智能的教學與科研工作。